Ausstellung mit Werken von Horst Dieter Gölzenleuchter eröffnet

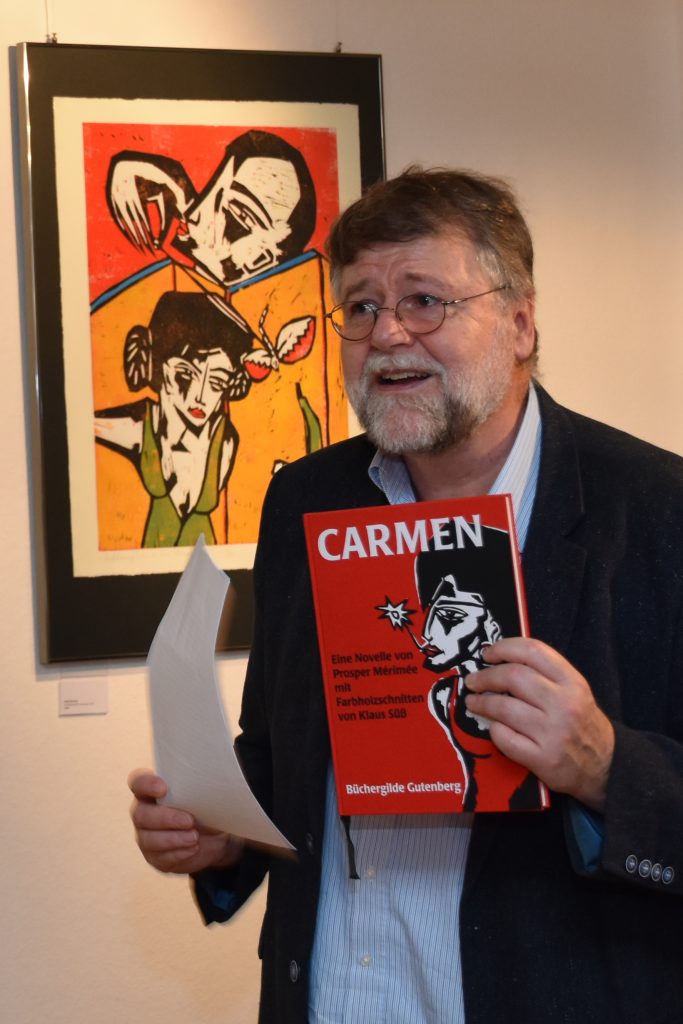

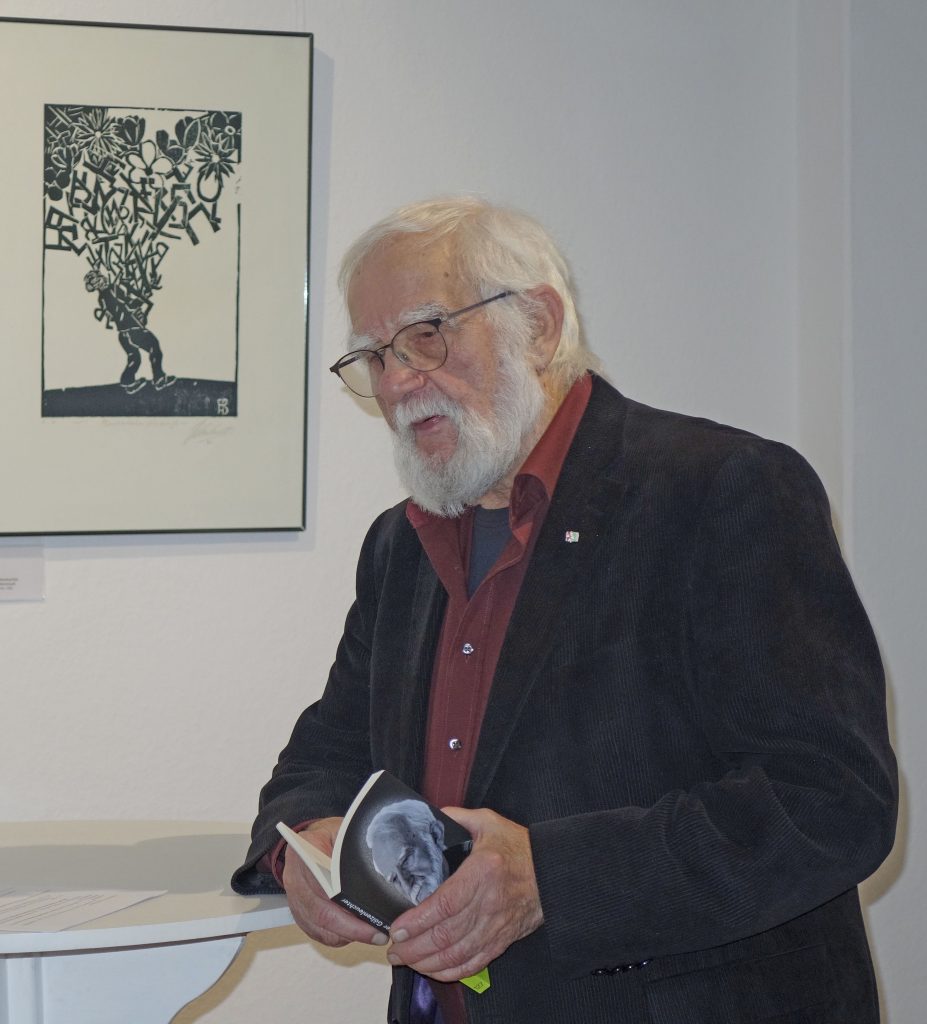

Gespannte Erwartung lag in der Luft, als Sigrid Wege im Literaturhaus Magdeburg die Gäste zur Eröffnung der Ausstellung „Worte und Bilder“ mit Werken von Horst Dieter Gölzenleuchter begrüßte. Gespannt nicht nur, weil jede Vernissage eine Spannung in sich trägt, sondern weil es für den aus Bochum angereisten Künstler Horst Dieter Gölzenleuchter die erste Ausstellung in Magdeburg ist und es damit auf der Hand lag, dass es für die Mehrzahl der rund 40 anwesenden Kunstfreunde auch die erste Begegnung mit dem 81-jährigen Graphiker, Maler, Bildhauer, Drucker, Fotograf, Schriftsteller, Dichter, Büchermacher und Verleger und sein Werk war.

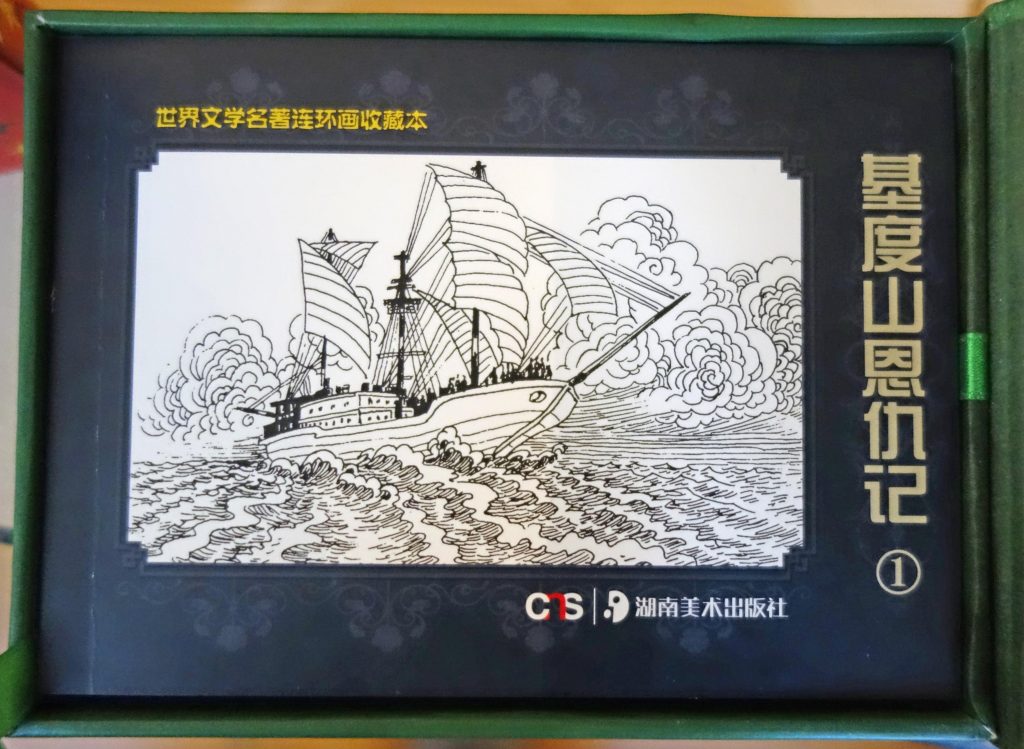

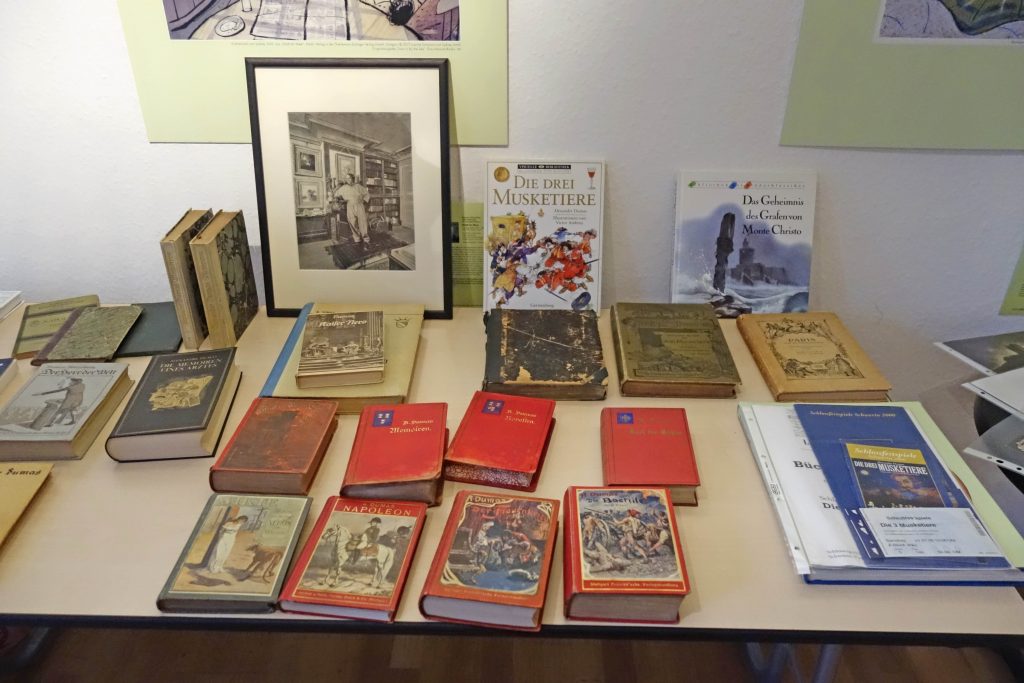

Diese Aufzählung der Professionen, die Horst Dieter Gölzenleuchter zugeschrieben werden, zeigen die Vielseitigkeit des Künstlers, die sich adäquat in seinem umfangreichen Werk widerspiegelt. Zwar kann die Ausstellung im Literaturhaus nur einen Ausschnitt aus seinem Oeuvre zeigen, dafür gelingt es ihr, diesen Ausschnitt so breit zu fächern, dass die Besucher einen fundierten Eindruck des Gesamtwerkes bekommen. Das reicht von den Anfängen des künstlerischen Schaffens von Gözenleuchter, die mit der von ihm 1968 gegründeten „Proletenpresse“ verbunden ist, über die „Edition Wort und Bild“, die er 1979 ins Leben gerufen hat, bis hin zu aktuellen Werken.

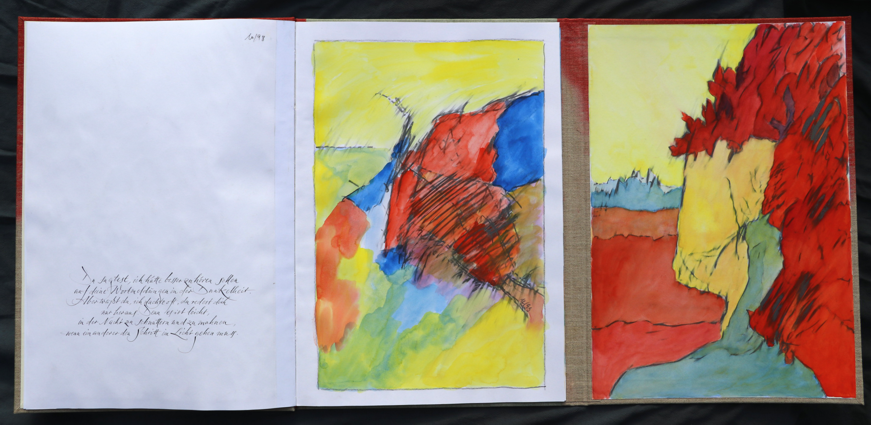

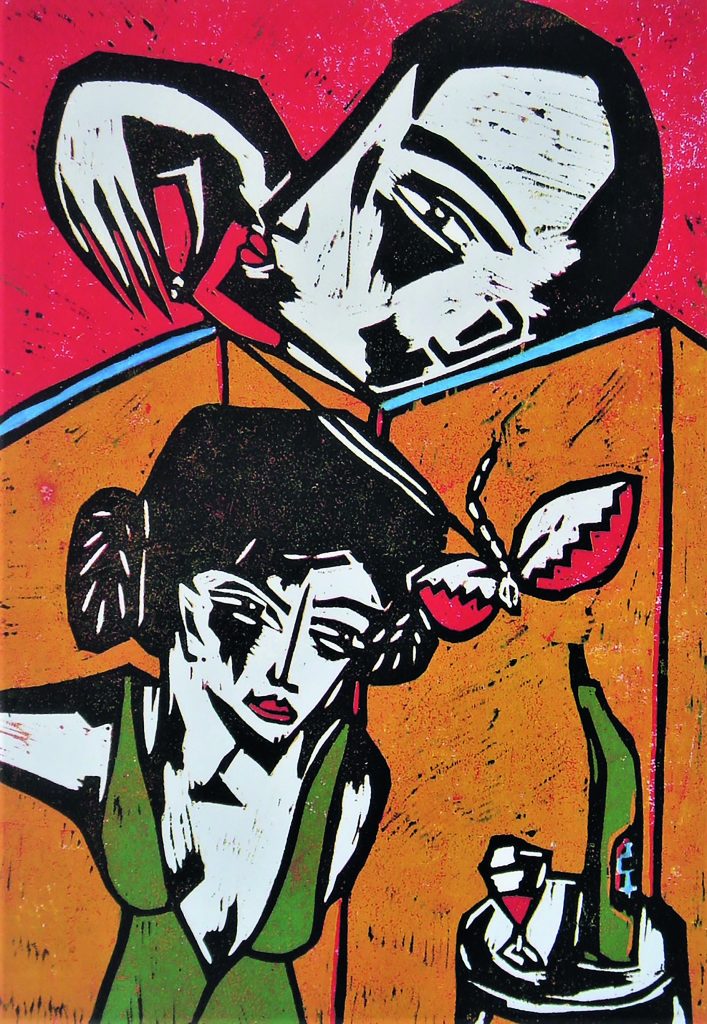

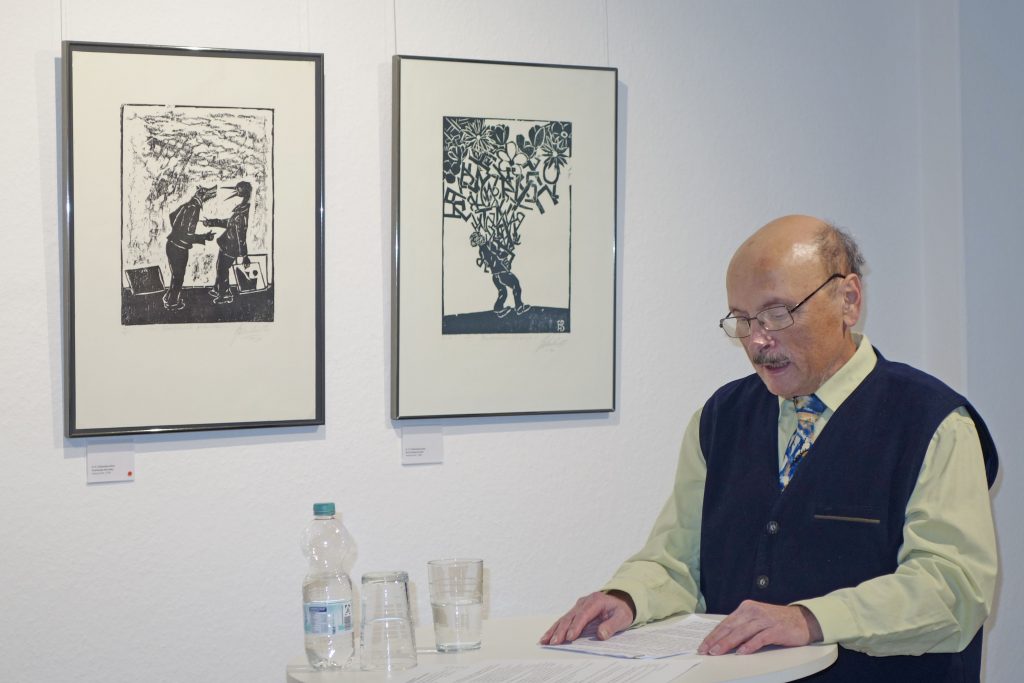

Einen fundierten Einblick in das Schaffen des Künstlers vermittelte Dr. Gerd Gruber, der in die Ausstellung mit seinem Vortrag einführte. Ihn verbindet eine 50-jährige Freundschaft mit Horst Dieter Gölzenleucher. Er beleuchtete nicht nur die künstlerischen Aspekte des Schaffens von Gölzenleuchter, sondern auch dessen politisches Engagement. Er habe zwar 1975 den Radierzyklus „Der Künstler in der Gesellschaft“, darunter das Blatt „Der Künstler im Elfenbeinturm“, geschaffen, so Gruber, aber „nein, ein solcher Künstler wollte Gölzenleuchter niemals sein. Er will wirken in der Zeit, so wie es die Kollwitz, eines seiner großen Vorbilder, einmal sagte.“ Gölzenleuchter ging mit seinen politischen und künstlerischen Sichtweisen nicht nur mittels eigener Ausstellungen in die Öffentlichkeit, er war auch Mitorganisator zentraler Ausstellungen, wie solchen in Erinnerung an Carl von Ossietzky, über die Bücherverbrennung der Nazis, zum Bergbau im Spiegel der Bildenden Kunst und „Vom Schmerz der Geschichte“ – eine Ausstellung gegen Nationalismus und Rassismus, so Gruber. Bereits Ende der 1980er Jahre drückte Gölzenleuchter seine „Verantwortung für die Umwelt“ künstlerisch aus, wie die Holzschnitte „Baum/Mann“, „Baum/Paar“, „Baum/Frau“ (in der Ausstellung zu sehen) und zeigen.

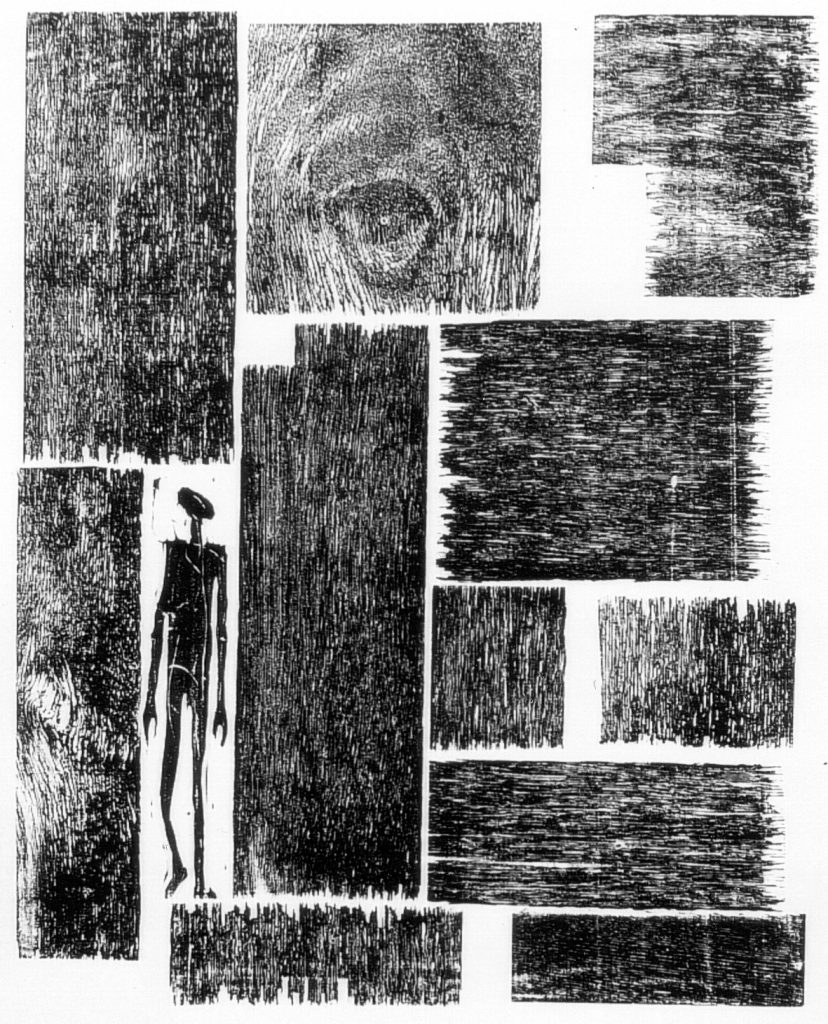

Die Ausstellung im Literaturhaus würdigt den Künstler und sein Werk mit Büchern, Mappenwerken, Holzschnitten und Radierungen. Sie verdeutlichen eindrucksvoll die künstlerische Vielfalt. Für seine Druckstöcke verwendet er auch Holz vom Sperrmüll, alte Türen und Tische, Kistenbretter oder Vierkantbohlen. Beispielhaft und beeindruckend in der Ausstellung gezeigte Arbeiten wie „Adam und Eva“ (Holzschnitt, 1998, 65 x 80 cm, Papier: 70 x 90 cm). Gruber: „Er schenkt diesem Holz, bereits als Abfall ausgesondert, ein neues Leben. Neben den gängigen Werkzeugen zur Bearbeitung der Holzstöcke verwendet er für einen Graphiker sicher nicht alltägliche: Kettensäge, Flex (Winkelschleifer), Meißel, Bandschleifer, Gummihammer und Stahlbürste.“

Das Werk von Horst Dieter Gölzenleuchter ist umso beeindruckender, wenn man weiß, dass er Autodidakt ist. Vor seiner Arbeit als freischaffender Künstler war er Gärtner und Stahlwerker im Ruhrgebiet. Für sein künstlerisches Werk und sein vielfältiges gesellschaftliches Engagement wurde er mit dem Versdienstorden Nordrhein-Westfalens geehrt.

Vereinsvorsitzende Sigrid Wege bedankte sich zum Schluss mit einem kleinen Präsent bei Laudator Gerd Gruber, bei Martin Müller, der die Eröffnung mit seinem Akkordeon musikalisch begleitet hat, sowie dem Kulturbüro der Landeshauptstadt Magdeburg, dem Literaturhausverein sowie der Pirckheimer-Gesellschaft für die Unterstützung. Die Ausstellung ist noch bis zum 16. Januar 2026 im Literaturhaus zu sehen.